“Bè, cosa vuoi, quello che uno ha dentro traspare anche fuori … uno ha un grande fuoco nel suo cuore e nessuno viene mai a scaldarcisi vicino e i passanti non vedono che un poco di fumo in cima al camino, e poi se ne vanno, per la loro strada”… (Vincent Van Gogh, Lettera 133 al fratello Theo, luglio 1880). Questa una delle tante lettere che l’artista scrisse al fratello Theo, finanziatore delle sue opere e confidente che diverranno un’opera letteraria a pieno diritto dove l’artista rivela il significato delle sue opere. Dietro a questa assidua corrispondenza si nasconde un tremendo bisogno di voler essere capito, una volta almeno, da un’altra anima. Attraverso le sue parole si palesa il primo paradosso: l’artista che attraverso le sue tele trasmette energia e vitalità, dimostra invece di vivere nella più totale solitudine. L’incomprensione del mondo Vincent la vive sulla sua pelle quando vivrà la frustrazione nel dedicarsi ad attività quali mercante d’arte presso Goupil, professione alla quale la famiglia si dedicava, e per la quale l’artista non sentiva interesse alcuno. Decise in seguito di recarsi a Bruxelles per diventare predicatore laico, dopo essersi indirizzato agli studi di teologia presso Amsterdam. Raggiunse la regione mineraria del Borinage con l’intento di fare opera di evangelizzazione, vivendo a contatto con gli umili, i minatori della zona. L’amore nei confronti del prossimo era totale; ne era compensato dalla solidarietà dei minatori e dalla dimostrazione di venire da loro accettato.

Il suo temperamento era caratterizzato da alterne ondate di entusiasmo che lo animavano ora di un intenso fervore religioso, teso all’amore e alla redenzione degli umili, ora di slancio verso l’arte. Il fatto di essere diventato predicatore, professione di famiglia anch’essa, non gli donava la pace del cuore. La famiglia lo considerava un outsider, un diverso. Per questa ragione, come una sorta di ribellione nei confronti di quest’ultima, Vincent firmerà le sue opere con il solo nome di battesimo. Un modo per prendere le distanze dalla propria famiglia di origine.

In seguito a queste esperienze Vincent capì che la sua massima aspirazione sarebbe stata ridare dignità a coloro che sono coinvolti nell’ingranaggio dell’industria, avviliti dalla propria anonimità, attraverso la pittura. Svilupperà il concetto di un’arte per i sottoprivilegiati: concepisce la propria arte come espressione di solidarietà, la sua arte si impegna per la democrazia. La sua empatia per i deboli non la esprime in parole, ma la documenta con le sue opere. “Bisognerebbe provare, almeno una volta, ad immergersi nella vita di chi è più miserabile … solo allora potremmo capire gli uomini”. La gente semplice funge da prototipo per una società diversa, nella quale spera. Avverte il richiamo dell’arte a trent’anni e ad essa dedicherà la propria vita.

Si può parlare di una sorta di misticismo che attraversa le sue tele, questo il suo credo: “Le cose non sono come appaiono, Dio ci insegna, attraversa le cose della vita quotidiana, cose più alte. Le cose non sono ciò che sembrano ma alludono a qualcosa di recondito, di profondo”.

La sua continua sete di ricerca, di infinito, come qualcosa di necessario, di vitale, una forma di sopravvivenza. L’arte intesa come una missione, un servizio divino, nella misura in cui il bello esiste nel cuore dell’uomo. Da questa concezione dell’arte nasceranno capolavori dai toni cupi quali “I mangiatori di patate” contadini dai visi rudi, dagli incarnati vibranti e simili a quelli di “una patata sporca di terra e non sbucciata”, opera dal profondo contenuto morale.

“Ho cercato di mettere in evidenza che questa gente che mangia patate al lume della lampada ha zappato la terra con le stesse mani che ora protende nel piatto, quindi parlo di lavoro manuale e di come essi si siano onestamente guadagnato il cibo. Ritengo sia errato dare ad un quadro di contadini una superficie liscia e convenzionale. Se un quadro di contadini sa di pancetta, fumo, vapori che si levano dalle patate bollenti va bene. Un quadro non deve per forza essere profumato”. Presto comprenderà che il suo concetto d’arte non era quello che la società poteva considerare accettabile. Inevitabilmente, anche in questo campo, diventerà un outsider. Negli anni parigini l’attenzione dell’artista è ora per il colore. “Ciò che è il colore in un quadro, è nella vita l’entusiasmo!” arriverà ad affermare al fratello Theo.

La pennellata diventa vorticosa, traboccante di pastosità, attraverso il colore in rilievo per rendere l’esperienza tattile della natura. Il modello per la pennellata tipica di questo periodo che caratterizzerà tutto il suo stile, è tratto da Monticelli, artista francese di origine italiana apprezzato a Parigi per le sue nature morte. Anche gli impressionisti francesi lasciarono un eco nell’arte di Vincent per quanto riguarda lo studio della natura. “A me sembra che la natura mi abbia parlato, che mi abbia detto qualcosa che io ho trascritto stenograficamente”.

I risultati dell’Impressionismo verranno superati grazie all’amicizia con Signac, portavoce del puntinismo e alla passione per le stampe giapponesi di Hokusai ed Hiroshige, conosciute a Parigi grazie all’Esposizione universale. Sempre alla ricerca del colore e della luce partirà per il sud della Francia, stabilendosi ad Arles, dove progetta di fondare un atelier assieme agli amici Bernard e Gauguin, la casa gialla, l’Atelier du Midi. Tutti gli artisti avrebbero dovuto lottare insieme per una pittura diversa, destinata a portare ad un mondo diverso, utopia bellissima. All’appello risponderà solo Gauguin, che arriverà ad Arles con il solo obiettivo di farsi aiutare da Theo a vendere alcuni dipinti per poter poi partire per i Tropici.

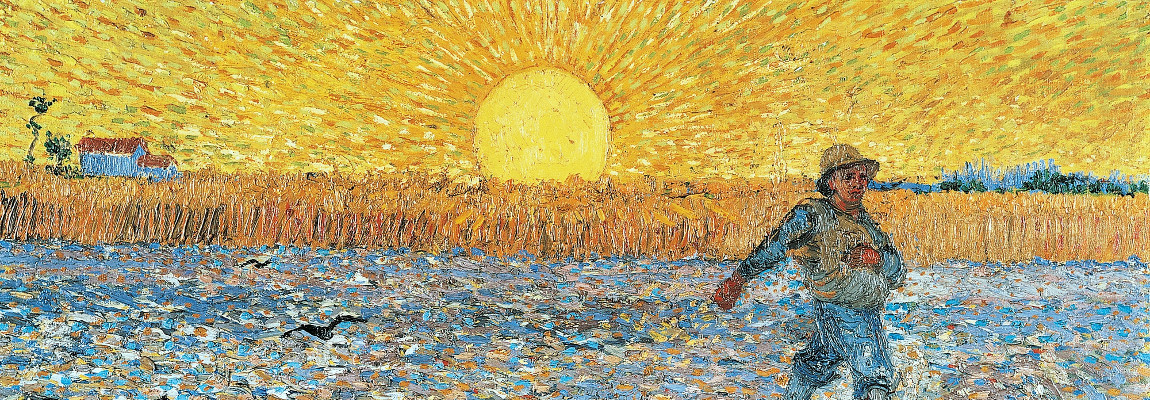

Vincent ignorava le intenzioni dell’amico. In questo periodo un impeto straordinario lo sostiene: “L’emozione mi conduce e a volte queste emozioni sono così forti che lavoro senza nemmeno accorgermi di lavorare”. Di questo periodo una serie di dipinti gioiosi quali la serie dei campi dei girasoli e dei campi di grano dipinti in pieno sole, caratterizzati da una luce accecante, da quel giallo acceso che tanto prediligeva. I girasoli, metafora dell’Amore Sacro, fiore reattivo al moto del sole, immagine dell’anima umana naturalmente attratta dalla luce divina. Il suo pennello è riuscito a catturare tutta l’intensità della luce estiva nel suo momento di massimo fulgore. Con il tempo la convivenza assieme a Gauguin, di temperamento ben diverso rispetto a Vincent, ateo convinto, superbo ed arrogante, porterà al crollo psicologico di Vincent. Vincent riconosce l’amico come maestro e, pieno di dedizione e rispetto, si accontenta di essere il novizio, l’allievo. Cambierà il suo stile: sacrificò lo spessore tipico del proprio tratto per una vellutata levigatezza. Si allontana dal soggetto, ponendosi ad una certa distanza, abbandona il volto familiare delle cose per affidarsi allo studio dei puri effetti pittorici. Ha dunque dimenticato il credo di un tempo. Gauguin diventava l’infallibile, che si esprime con encicliche mentre Vincent si faceva sempre più piccolo, incerto anche sul valore delle proprie opere. In seguito all’episodio del taglio del lobo dell’orecchio, episodio che segnerà l’inizio della malattia di Van Gogh, Gauguin abbandonerà per sempre l’amico. I due non si rivedranno mai più. Vincent avrebbe perduto con Gauguin un’utopia faticosamente inseguita. Gauguin non era disposto a sacrificare la propria vita per la speranza di un mondo nuovo mentre Van Gogh impersonificava il concetto di unione tra arte e vita.

Ma il gesto di Van Gogh non rimase infecondo: la sua lotta per un’arte personale era finora rimasta confinata nella stretta cerchia della sua sfera privata. In seguito al gesto tragico del taglio del lobo dell’orecchio la società gli assegnò il ruolo del folle. L’artista con il suo malessere esistenziale diventa la vittima fino a giungere alla convinzione di essere folle. La sofferenza di Van Gogh è la sofferenza del suo tempo che si smarrisce nell’incomprensibilità del mondo. Le crisi di cui soffrirà sono dei tentativi di sfuggire ad un’esperienza insopportabile, quella della solitudine. Nel 1889 decise di farsi curare presso l’istituto di cura per alienati mentali di Saint-Rémy per tentare di sfuggire al demone della pazzia. L’insonnia lo spinge a guardare fuori dalla finestra della sua cella, verso quel cielo stellato che verrà cristallizzato per sempre e riconosciuto come il suo più grande capolavoro: “La notte stellata” “Quando tutti i suoni cessano e solo la voce di Dio si ode sotto le stelle”. “Voglio tornare all’attacco per averla vinta sui cipressi”. Onde di materia nel cielo e negli infiniti astri che lo popolano dialogano attraverso pulsazioni luminose con i cipressi, alberi legati al culto dei morti, e le colline sullo sfondo. La pennellata è tornata vorticosa, vibrante, in rilievo, i cipressi come lingue di fuoco che si ergono verso il cielo, in fuga, come l’animo dell’artista, quasi a cercare un contatto con il divino, con ciò che sta altrove.

Con quest’opera verrà considerato precursore del movimento espressionista, pittore di stati d’animo che magistralmente riesce ad evocare attraverso il contrasto cromatico tra il blu ed il giallo acceso, contrasto di emozioni che sconvolgono l’animo dell’artista, del genio incompreso che esprime il disagio di un secolo, di quel XX secolo che ha fatto della solitudine, dell’alienazione e dell’individualismo la malattia dell’epoca dell’uomo-massa.

Ma spesso l’infelicità ed il dolore profondo seminano i sentieri che conducono all’alba del successo … il successo arrivò, imprevisto ed inatteso. Vincent non era pronto, non voleva il riconoscimento di un mondo che disprezzava.

Parigi fino ad allora non aveva mai sentito parlare del signor Vincent. Tutto cambia quando il 3 settembre 1889 apre i battenti la quinta esposizione degli Indépendants, un’istituzione. “Chi interpreta in forme e colori la vita possente del nostro secolo? Io ne conosco uno, un solitario ed un pioniere, che lotta solo nella notte ed il futuro si renderà contro di lui. Di questo grande eroe, un olandese, spero di parlare ancora in futuro”. Parole profetiche. La buona notizia arrivò: un quadro venne venduto. La sua fama si allargò oltre la cerchia di Parigi ma la sua legge morale gli suggeriva di rifiutare ogni forma di riconoscimento da quella società che lo aveva crollare nell’abisso e con la stessa leggerezza ora lo innalzava sul trono glorioso della fama.

Il suicidio dell’artista: un mondo che ha sempre osservato con uno sguardo pieno d’amore, con un’apertura a tutte le cose, alla natura e all’uomo. Quella mano che tutto voleva sfiorare con tenerezza si ritrae all’improvviso poiché troppo spesso da quel mondo è stata ferita. Quell’anima che affermava in tutta onestà: “Ci si perde sempre quando si è concentrati solo su se stessi”. La malattia di Van Gogh come specchio e riflesso della malattia del secolo, quel dolore cosmico conseguenza di una vita dettata dal culto del denaro che ha impoverito l’umanità, quel mondo senza Dio dove non ci si ferma più a studiare un filo d’erba.

E quella sua missione, espressione della sua vita e della sua arte che erano diventate un tutt’uno tesa allo studio dell’infinitamente piccolo, perché solo attraverso le piccole cose si comprende l’infinitamente grande della creazione. E quella massima che ricorderemo: “Credo che un filo d’erba non sia inferiore al lavoro delle stelle”.